颐和园的传说| 颐和园不为人知的七个奇异传说

颐和园的传说( 颐和园不为人知的七个奇异传说)

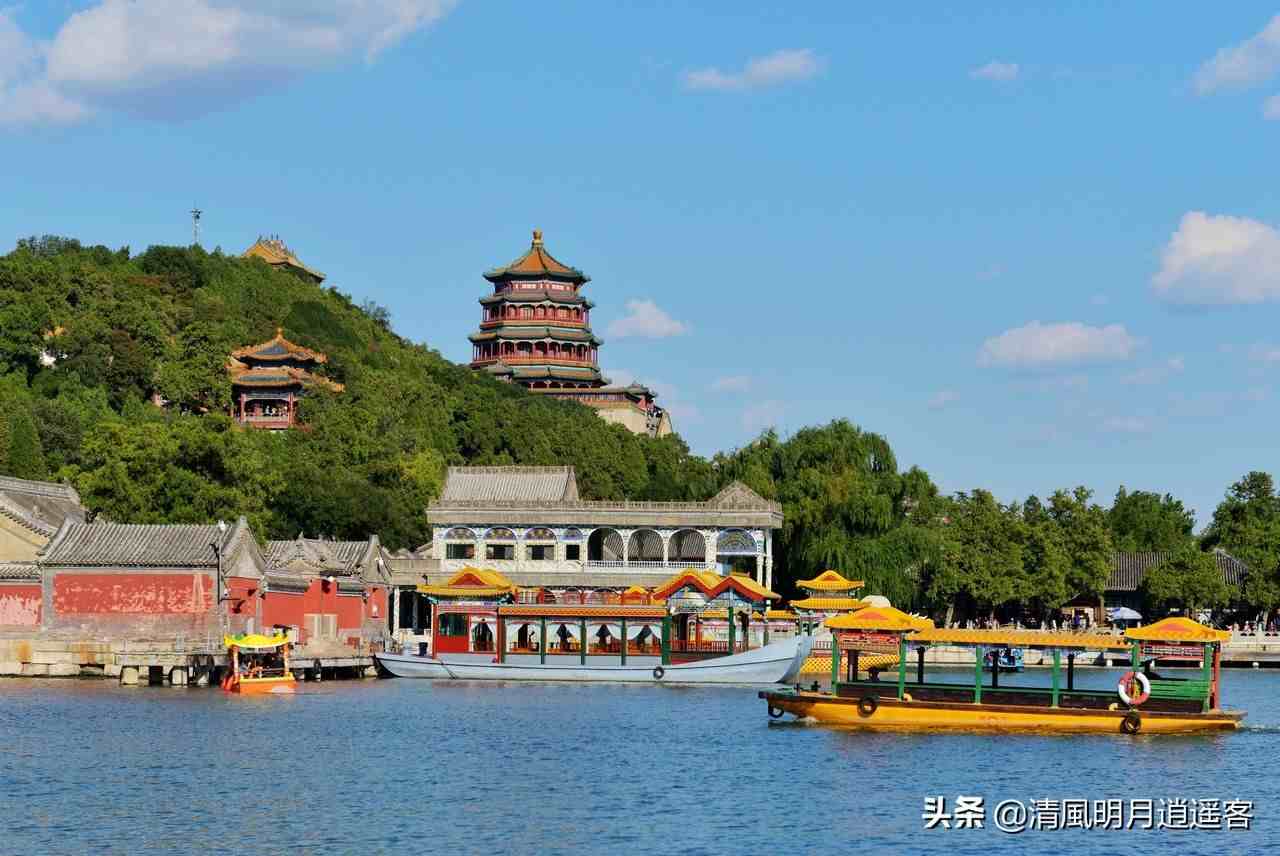

事件1:北京也曾有“黄鹤楼”据北京旅游介绍,涵虚堂的前身是望蟾阁,是乾隆十九年(1754年)修建清漪园时期仿武昌黄鹤楼所建,建筑为三层,高大挺拔,望蟾阁和万寿山佛香阁、西湖治镜阁呈鼎足之势 。乾隆命名望蟾阁其意为此处乃赏月最佳处,所以乾隆曾经十数次登临望蟾阁,并赋诗十四首 。

由于望蟾阁是冬季施工建造,所以昆明湖注水后造成望蟾阁地基下沉,在望蟾阁建成第十九年也就是乾隆三十八年(1773年)就对望蟾阁进行大修,并对主管望蟾阁建造的官吏人等进行处罚 。但是由于望蟾阁体量高大,由于自身的重量加之难以承载昆明湖的风力,终于在嘉庆十八年(1813年)时寿终正寝,被拆除改建成今天见到的一层的涵虚堂,望蟾阁只矗立了59年 。

1860年涵虚堂也没躲过英法联军的大火,南湖岛上的涵虚堂和广润灵雨祠等建筑均毁,直到光绪年才在原址复建了涵虚堂 。

事件2:中国最奇特的建筑颐和园有一座奇特的建筑,估计没人知道,因为那座奇特的建筑早就不存在了,留存世上只是一张黑白照片,它就是传说中的昙花阁 。颐和园中有很多亭台楼阁,为什么单说它奇特呢?

我们看下它的造型,昙花阁为两层重檐楼阁式建造型,上下三层檐下都悬有雕饰极为精美的垂莲柱和挂落罩 。屋顶似为蓝或绿琉璃瓦黄剪边,六角形攒尖顶 。二层有平座栏杆 。最为称奇的是置于星角之间的六角星形平面台基 。

事实上昙花阁就是今天景福阁所在的位置,昙花阁原来是供佛的地方,后来被英法联军一把大火给烧毁了 。等到慈禧重修颐和园时,她要求修建一座可以赏月、看雨景的楼阁,过去昙花阁的样子显然不符合慈禧的要求,怎么办?就这么地给他弄一个景福阁,寓意大福长寿,而景福阁下面有一个小院,它叫益寿堂 。

事件3:颐和园“水牢”真的存在么站在万寿山上向昆明湖西南方看,会发现西堤以西的湖水当中有一座孤岛,这里常年封闭,无路可通 。有人发现孤岛上有两道高大的城墙 。根据传说,当年英法联军攻入颐和园的时候,发现岛上有城墙和高台,认为有清军把守,就远远地向岛上发射了一通炮弹后,一看没有什么反应,就撤走了 。如今这里早已成为了一片废墟,让一切的传说成为了未解之谜,那么颐和园中真的有传说中的水牢吗?

其实,这座孤岛上的建筑叫做治镜阁,八国联军火烧颐和园的时候,由于治境阁是建在湖中,而四周都是水,没有陆路连接,因此躲过了一劫 。不过今天的治境阁早已荡然无存,只留下一堆残垣断壁,这是为什么呢?

既然它没有被英法联军烧毁,难道被八国联军烧毁了 。实际上,孤岛上建筑没有毁于侵略者的手里,反倒是被自己人给拆了 。光绪年间慈禧重修颐和园时,由于缺少木料,直接将治境阁拆除,将材料挪用到了其他地方 。

那治境阁里到底有没有人们传说中的水牢呢?答案是没有的 。因为过去这里曾是禁区,没有人去过,所以人们对这个建筑它究竟是干什么的产生了猜疑,以至于后来人们都说这里是一个水牢,宫女太监犯了错误就关在里面,以讹传讹就传开了 。

事件4:颐和园也会“长个”乾隆时期的清漪园(颐和园的前身)和光绪年间重修的颐和园一对比发现,也不是所有的建筑都变矮了,也有增高的,德和园大戏台就是增高的一个 。原先这里是一个四合院,是一层的戏台,它名字叫怡春堂 。

但到慈禧统治时期,这里就成为她的专用戏楼,各位想必不用我多说,老佛爷是个十足的戏迷,而且是个发烧级戏迷,不仅爱听,还爱编戏 。原先的一层戏台也太小了,限制了观戏的效果,她一琢磨,干脆重修个大的,于是原本是一层的房子,就变成了三层的大戏楼 。

事件5:佛香阁为何是三层佛香阁位于在万寿山前山中央部位的山腰,建筑在一个高21米的方形台基上,是一座八面三层四重檐的建筑;阁高41米,阁内有8根巨大铁梨木擎天柱,结构复杂,为古典建筑精品 。原阁咸丰十年(1860年)被英法联军烧毁后,光绪十七年(1891年)花了78万两银子重建,光绪二十年(1894年)竣工,是颐和园里最大的工程 。阁内供奉着“接引佛”,供皇室在此烧香 。

想当年乾隆爷修清漪园时,这佛香阁就是按照杭州六和塔样式设计建造的,不过塔身设计高度要比杭州六和塔要高出2层,也就是乾隆爷想把佛香阁建成九级浮屠塔,让人琢磨不透的是这塔修到八层时居然倒了 。乾隆认为这是上天在警告自己,于是改变设计,变成了今天的三层 。

- 私人影院|私人影院可以看上映多久的电影

- 私人影院|私人影院会放映正在上映的电影吗

- 武汉|武汉樱花5月还有吗

- 武汉|武汉樱花在哪个大学

- 武汉|3月份武汉的樱花开了吗

- 身体乳|果酸身体乳怎么样,护肤效果好的身体乳排行榜

- 身体乳|身体乳哪个牌子的补水保湿效果好,身体乳排行榜

- 面霜|好用的面霜公认最好用学生党,口碑最好十大面霜排行榜

- 女性统治者|世界十大女性统治者,世界历史上的女性统治者

- 长高|十个长高的科学方法秘诀 怎样长高最快最有效