陈独秀生平|陈独秀生平故事

陈独秀生平(陈独秀生平故事 )

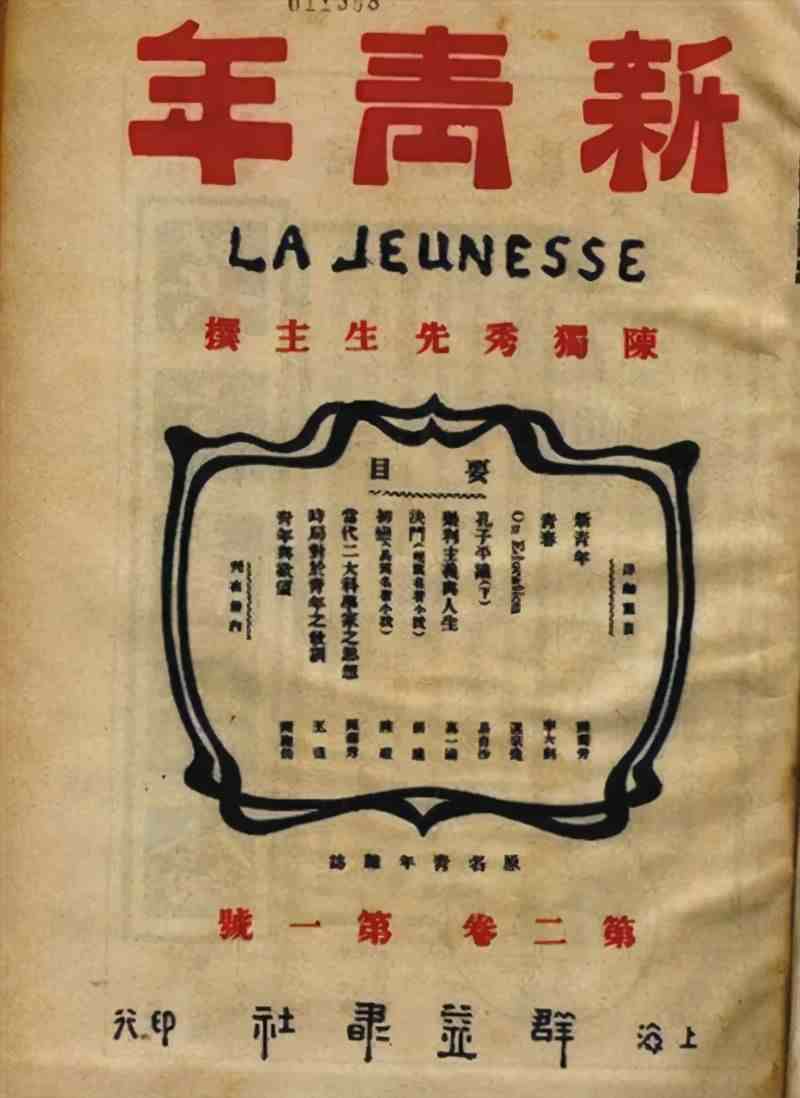

陈独秀,新文化运动的发起人,20世纪中国第一次思想解放运动的倡导者 。在中国历史上,陈独秀第一个举起民主、科学两面大旗,对中国近现代史的发展产生了深远的影响 。他创办的《新青年》,是中国近现代史上影响最大的刊物,引导、教育了整整一代人 。

1942年5月27日,陈独秀于四川江津(今属重庆市)病逝 。

1879年,陈独秀出生于安徽怀宁,1901年,因进行反清宣传活动,被清政府通缉,逃亡日本后,进入东京高等师范学校速成科 。1907年,他进入东京正则英语学校,后又转入早稻田大学学习 。1915年,封建复古思潮泛滥之时,陈独秀从日本回国 。

当时,陈独秀既不认同以孙中山为首的革命派,也不认同以梁启超为主的立宪派,而是另辟蹊径,从改善国民性入手,发起“新文化运动”,于是,他在上海创办了《新青年》 。

《新青年》的创刊是五四新文化运动兴起的标志,擂响了思想解放的战鼓 。陈独秀在杂志的发刊词《敬告青年》中满怀激情地讴歌“青年如初春,如百思特网朝日,如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生最可宝贵之时期也”,号召青年“奋其智能,力排陈腐朽败者以去” 。

在新文化运动中,陈独秀率先举起民主和科学这两面旗帜 。在创办《新青年》之初,陈独秀就在发刊词中提出了六个原则,即自主的而非奴隶的、进步的而非保守的、进取的而非退隐的、世界的而非锁国的、实利的而非虚文的、科学的而非想象的 。

在阐明六个原则之后,他着重指出:“近代欧洲之所以优越他族者,科学之兴,其功不在人权之下,若舟车之有两轮焉……国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重 。”

之后,陈独秀复又在《“新青年”罪案之答辩书》中强调并阐发了自己的观点:“要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学……我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切的黑暗 。若因为拥护这两位先生,一切政府的迫害,社会的攻击笑骂,就是断头流血,都不推辞 。”

陈独秀所言之科学与民主与现代意义上的科学与民主并无本质区别 。但针对当时愚昧、迷信、盲从、专制的现实,陈独秀更侧重于强调对待科学与民主的态度 。强调要提倡科学精神,遵循科学规律,推翻旧制度、旧道德、旧思想,解放国人的思想,使国人脱离蒙昧,从根本上改变国家命运 。

陈独秀提出民主、科学这两个口号,具有很强的现实针对性和长远的意义 。提倡民主,是针对北洋军阀的封建专制和仍然在中国人的精神领域占支配地位的专制思想、等级观念、伦理原则 。北洋军阀借以维护统治的工具——枪炮虽是西方的,其统治的本质却是传承了两千多年的封建专制 。换汤不换药的江山易主,并没有带来实质的改变,国人依然蒙昧,依然囿于封建思想的束缚 。陈独秀疾呼民主就是想要开启民智,从思想上扫除封建残余的危害,从而为统治体制的转变奠定思想方面的基础 。

1918年,北京大学哲学门师生合影 。前排右四为蔡元培,右三为陈独秀

提倡科学,是针对封建复古的潮流以及迷信盲从的倾向 。百足之虫死而不僵,封建体制、封建思想传承千年,它的覆灭也不会是一朝一夕的 。前有张勋复辟,后有北洋军阀分土而治,一波刚平一波又起 。只有将国人的头脑从封百思特网建思想下解救出来才可能杜绝此起彼伏的向封建“回归” 。

新文化运动高举民主和科学大旗在社会上掀起了一股生气勃勃的思想解放的潮流 。陈独秀对民主与科学的宣传在一定程度上推动了中国社会的思想解放和中国先进知识分子的觉醒,这种启蒙作用为后来中国社会的进一步解放打下了基础 。可以说《新青年》从创刊至休刊的七年,是中国知识分子特别是青年知识分子思想大解放的七年,也是见证中国由旧民主主义革命开始向新民主主义革命转变的7年 。

- 经典故事:猴子的欲望(深刻)

- 刺客|世界十大刺客,全球十大刺客的故事

- 官场故事:省里来的大官

- 故事|短小的十个民间故事短篇,民间经典短篇故事

- 《一蓑烟雨任平生:苏东坡生平游记》的读后感大全

- 抗生素的故事的读后感大全

- 《美国人的故事(全三册)》读后感精选

- 故事|三国演义中的经典故事top10,三国演义里面的精彩故事

- 托尔斯泰小说中的数学故事

- 碗勺记